写真用フィルムを印画紙に焼付ける暗室作業を紹介しています。

今回は、引伸タイマーのお話です。

この記事では、引伸タイマーの使い方を通して、暗室作業を疑似体験します。

カメラで撮影するとき、シャッタースピードを調整して、露光時間を決めています。

同様に、暗室で引伸ばし作業をする時も、フィルムを通した画像光を印画紙に当てる時間を調整する必要があります。

この露光時間で、正確に引伸機をON、OFFするのが引伸タイマーの役割です。

引伸ばし作業

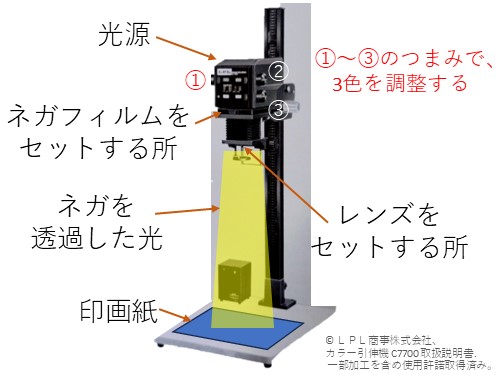

前回の記事で書きましたが、印画紙にプリントするには、引伸機を使います。

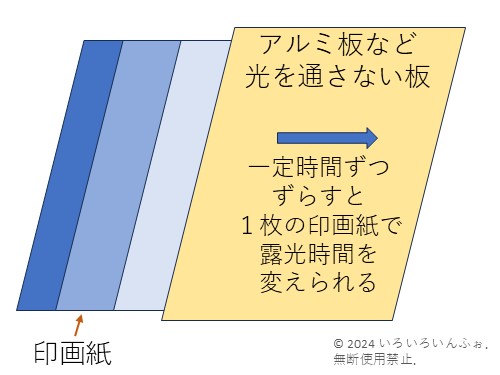

露光時間は、テスト焼きの時にいくつか変えて、良さそうな時間を決めます。

印画紙が勿体ないので、フィルムをセットしたら、以下の図のように、板をずらして試し焼きをします。

露光時間が決まったら、1枚全体を同じ露光時間で焼きます。

この時に、活躍するのが引伸タイマーです。

タイマーを使わずに、時計などを頼りにスイッチをON、OFFしても良いのですが、なにせ暗室の中は暗いので、スイッチを探したりしていると、もう露光時間はアウトです。

ですので、タイマーは便利です。

また、慣れてくると、「この辺は焼きを薄くしよう」などと考え、少しのあいだ、露光の一部を手で覆ったりします。

おおい焼と言います。

エスカレートすると、両手が必要な時もあります。

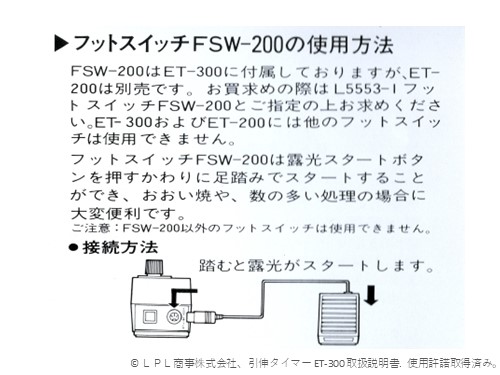

そんなわけで、足でタイマーをスタートできるオプション部品があります。

手で焼きを調整するようになると、もう沼です。

特に、白黒プリントは、このおおい焼が勝負です。

沼、沼。

近づいてはいけません。

引伸タイマーの使い方

では、引伸タイマーの使い方を通して、暗室作業を疑似体験してみましょう。

引伸タイマーの各部名称は以下のようになっています。

接続方法

まず、上の図の「引伸機用コンセント」に引伸機をつなぎます。

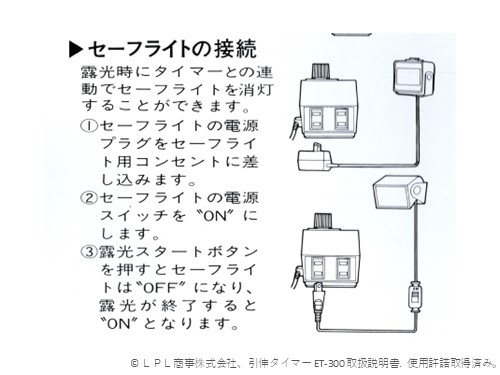

つぎに、セーフライトを接続します。

セーフライトとは、フィルムや印画紙が感光しない、赤色のぼやっと光る明かりです。

暗室作業とは言っても、さすがに真っ暗では何もできませんから。

露光をしている時は、セーフライトを消した方が良いので、以下の接続をすると、露光している間だけタイマーがセーフライトをOFFにしてくれます。

便利ですよね。

最後に、タイマーにフットスイッチを接続します。

タイマー本体の「露光スタートボタン」と同じ役割をします。

踏むと、露光が始まります。

先ほど説明したように、おおい焼をするようになると、露光する前に、印画紙の上で手を構えていなければいけないので、もう足しかスイッチを押せません。

ピント合わせ

ここから、実際の焼き作業です。

でも、まだ印画紙を袋から出してはいけません。

まずは、ピント合わせです。

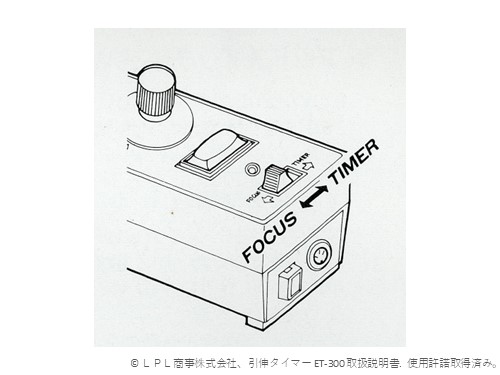

ネガフィルムを引伸機のヘッドにセットして、タイマーのスイッチをFOCUSにすると、印画紙を置く位置にネガを透過した光が当たり始めます。

引伸機の印画紙を置く台に、イーゼルと呼ばれる印画紙が膨らまないよう平らにおける板を置きます。

このイーゼルに印画紙と同じ厚さ、もしくは使い終わった印画紙を裏返にして白い面を出し置いて、ネガ画像のピント合わせをします。

引伸機のヘッドを上下するためのつまみがありますので、これを回して、ピント合わせができます。

ピント合わせが終わったら、スイッチをTIMERの方に戻します。

時間設定

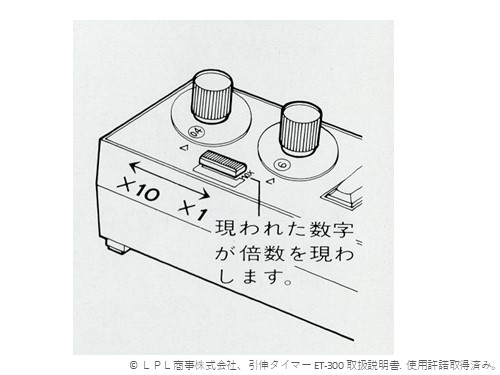

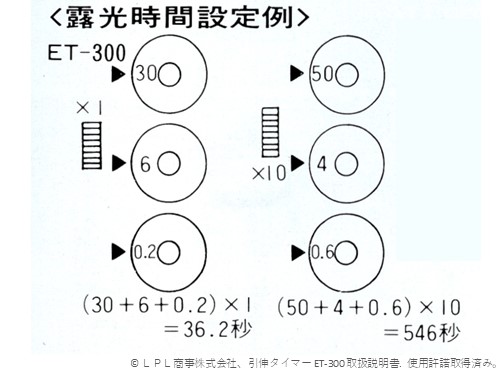

ダイヤルを回して時間を設定しますが、数字が赤色で光るので、暗い中でも簡単に時間を合わせられます。

時間設定には、10倍レンジがありましたが、結局、10倍レンジを1度も使いませんでした。

焼き時間は、露光後の印画紙を現像、定着、水洗いした後の仕上がりを見て、再調整します。

ですので、時間設定はアナログなのですがこのつまみ方式の方が、デジタルボタン方式より使いやすかったです。

いざ、露光

ピントを合わせたし、時間も設定できたので、印画紙を袋から出して、さあ露光、してはいけません!!

その前に、現像液の温度をチェックする必要があります。

温度が外れていたら、温度を上げたり下げたりしなければいけません。

印画紙も、けっこうなお値段なので、温度違いで無駄にはしたくありません。

一番簡易な温度調整の方法は、現像液をぬむま湯に浮かせておく方法です。

簡易ですが、時折、お湯で温度を調整しなければいけません。

温度が良ければ、いよいよ露光です。

露光は、何十秒なので、あっという間に終わります。

露光が終わったら、印画紙をイーゼルから外して、現像液のバットへ入れます。

ここで、白かった印画紙に自分の撮影した写真がほぼA4サイズでふゎっと浮き上がり、だんだん色が濃くなっていきます。

こんな写真なんだぁ、とわかってくる瞬間です。

ネガフィルムは色が反転しているので、正規の色になって目の前に写真が現れてくると感動です。

現像の時間をきっちり守り、時間になったらすぐ定着液の入るバットへ。

定着が終わると、ようやく明かりをつけられます。

この後、水洗い、乾燥ですが、この時点でもう頭は次の露光時間をどう調整しようかになっています。

まとめ

今回は、引伸機の露光時間を調整する引伸タイマーについて書きました。

また、部分的に露光時間を変えるおおい焼についても触れました。

おおい焼は、もう職人の域になりますので、なかなかうまくいかないことも多いのですが、思い通りにできた時の満足感は格別ですね。

今後も、写真に関することをアップしてゆきます。

X(ツイッター @iro2info )にブログの更新情報などを上げています。

(広告)

写真をしっかりみるには、おすすめ、EIZO。

時々、お世話になっています。

カメラ・レンズは、新品も中古も扱っているのがいいです。

「週末限定セール」

カメラ・レンズやカメラ用品だけでなく、季節家電や美容家電など各種家電商品、

ブランド時計やスマートウォッチ、ホビー商品も週末限定価格で提供中。

持っていないけれど、

気になっているカメラメーカー

使っている現像ソフト

ご要望やご質問など、どうぞ。 (個人情報を書かないように)