第二種電気工事士試験に頻出の「接地工事」について、種類・目的・抵抗値を図解でわかりやすく解説します。

接地は、電気的に電気設備を地面に接続するので、アース(地球、earth)やグランド(地表、ground)とも呼ばれます。

接地工事とは?

まず、なぜ接地が必要かから説明します。

つぎに、接地工事の種類について説明します。

なぜ接地が必要なのか

これには、2つの理由があります。

感電防止

電気工事士試験対策に、重要な点は特にこの点です。

機器の外箱などが接地されていれば、機器内で漏電が起きても外箱を通じて多くの電流が地面に逃げてくれるので、外箱に触れた人への感電のリスクが軽減されます。

機器保護

雷により、電線を通じて異常な高電圧がかかった時に、機器内のバリスタやアレスタという部品を通じて、接地線に電気を逃がし、機器の損傷を避ける機能を持つ機器があります。

こうした機器のためにも、コンセント付近に接地極があると簡単に接地ができるので便利です。

ただし機器の内部構造の話は、電気工事士の範囲外なので、この記事ではこれ以上深くは触れません。

接地工事の種類

接地工事には、A、B、C、Dの4種類が主にあります。

電圧の高い方から、ABCDです。

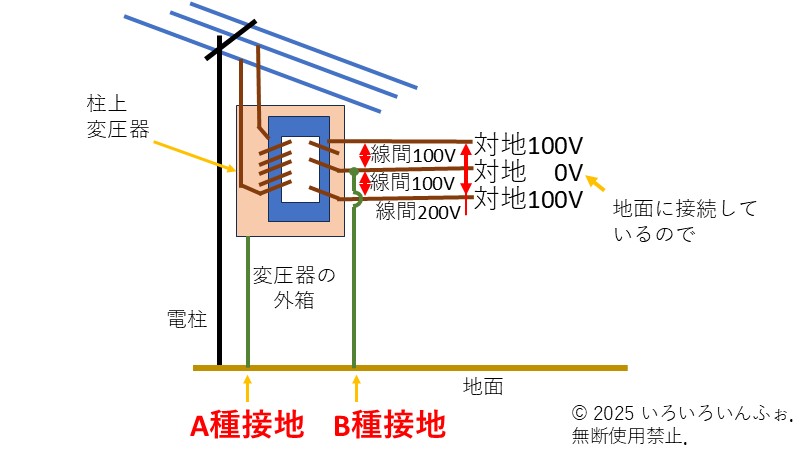

以下に、A種接地工事とB種接地工事を示します。

A種接地は機器の外箱等に、B種接地はコイルの電線に接続していることに違いがあります。

A種接地工事とB種接地工事は、主に電柱側の工事なので、第二種電気工事士の試験にはまず出ません。

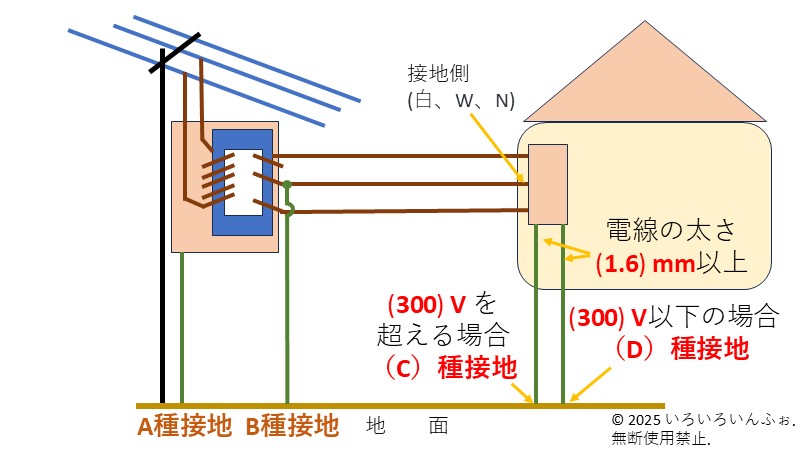

試験で出題されるC種接地工事とD種接地工事を、次の章で覚えていきましょう。

試験対策! 練習問題で覚えよう!! C種接地工事とは? D種接地工事とは?

C種接地工事とは、D種接地工事とは、の疑問に次の練習問題で答えていきますね。

違いは使用電圧の高さで、電圧の高さのために接地抵抗値が異なります。

早速、練習問題で覚えていきましょう。

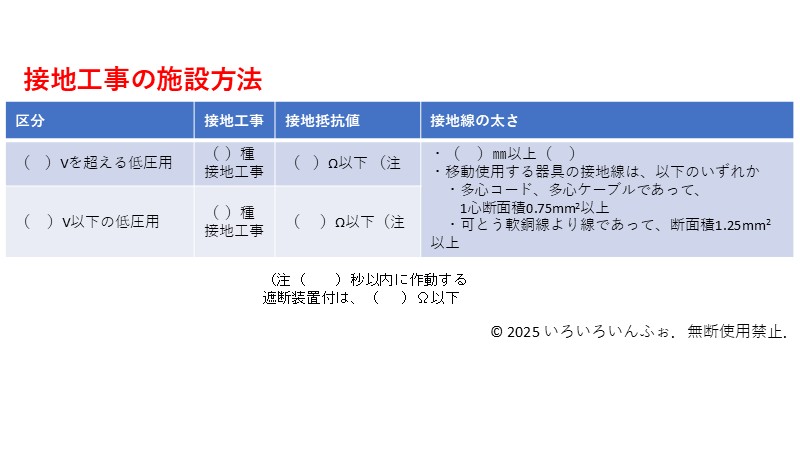

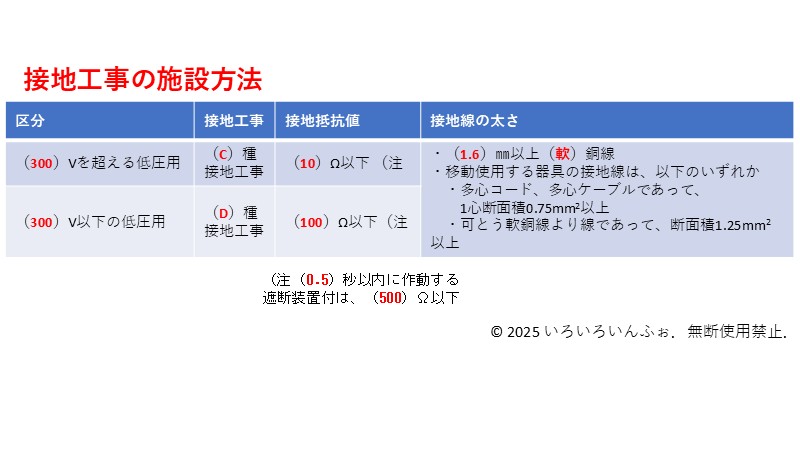

以下の()を埋めよ。

正解は、この行をクリック

接地抵抗値も重要です。

電圧も含め、覚えたか再確認してみましょう。

抵抗値、線の太さも出題されます。

覚えましょう。

正解は、この行をクリック

C種接地工事とD種接地工事の違い、分かりましたね?

まとめ

今回は、接地工事を取り上げました。

接地工事は、人への安全に関わることなので、電気工事士にとって重要です。

ですので、「接地工事の省略」と共に、よく出題されます。

最近では、一般住宅でも接地工事があるのが普通になりつつあります。

よく勉強してくださいね。

実技用道具や材料は、「独学一発合格!実技試験対策」に書きました。

参考URL

1) 電気設備の技術基準の解釈(電技解釈)、経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官、https://www.meti.go.jp/

(最新版は、HP内検索でpdfファイルを検索してください)

(広告)

キャンペーン情報

Xperia 10 V Fun Edition 発売記念

その他 Xperiaの「お得なキャンペーン」

ご要望やご質問など、どうぞ。 (個人情報を書かないように)