木はすぐ大きくなってしまいますよね。

高くなり過ぎた木、どうします?

うちにも何本か高く、大きくなりすぎた木があり、この何年か木を下げる試みをしています。

簡単なのは、根元からバッサリ切ってしまうことなのかもしれませんが、それも忍びない。

できれば適切な高さになって、健康な木で花をたくさん咲かせて欲しい。

そこで、木への負担を極力小さく抑えながら、木を小さくする試みをしています。

ご参考になるかも知れないので、ご紹介します。

まだ実験段階なので、マネしない方が良いかもしれませんが。

剪定の教科書

まず、何事も基本が大事です。

基礎を学びたい方は、以下の本が私の教科書です。

この本、価格の何倍もの価値があります。

おすすめ。

注意事項

いくつか私が体験した注意事項を述べます。

慣れた人以外は高い木を剪定してはいけない

この記事で高いとは、木の高さが1階の軒を超える高さを指します。

高くても3m位までが初心者や素人が手を出してよい高さだと考えます。

私も高いマキを木を登り切りますが2階の窓位の高さまでです。

人は60cm位の所から落ちても、とても大きな衝撃を受けます。

私は植木の剪定ではなく、本業で2回ほど落ちたことがありますが、60cm位の所から落ちた時でも相当の衝撃があり、しばらく動けませんでした。

1階の軒の高さを超える木の剪定は、慣れた人以外はプロに依頼するのが正解です。

一度下げてしまえば、あとは自分らで剪定できます。

チェーンソーを使わない

今は、安価に電動チェーンソーが購入できます。

しかし、もし友人が高い木を低くしようとチェーンソーを使おうとしているのを見かけたら、止めます。

チェーンソーは腰より低い位置で使うのが正解だと思います。

私も一度太い枝打ちにチェーンソーを使ったことがありましたが、胸の高さでチェーンソーを使うのは危険だと感じました。

刃が胸や顔前で回転していると、少し間違うと大惨事になります。

刃が少しでも体に触れると...。

また、チェーンソーにはキックバックという恐ろしい現象があります。

知り合い方の親戚は、植木屋さんでしたがチェーンソー事故で亡くなっているそうです。

生木は重い

木は重い。

ここまでは、言われてどなたでも何となくそうだと思われると思います。

でも、生木はさらにとんでもなく重いのです。

植木屋さんでない方が、直径が15cm以上の生木を下す体験をした人は少ないと思います。

直径7,8cmでももう片手では厳しくなります。

私は必ず、ロープを切る枝とどこかの枝に掛けて枝を下ろしています。

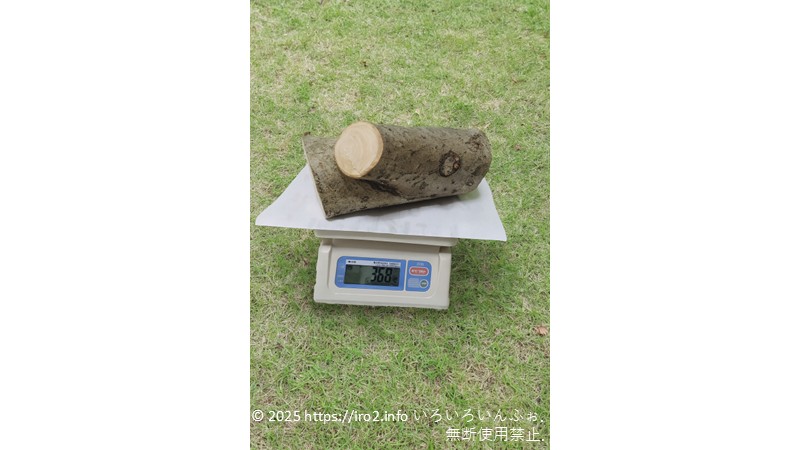

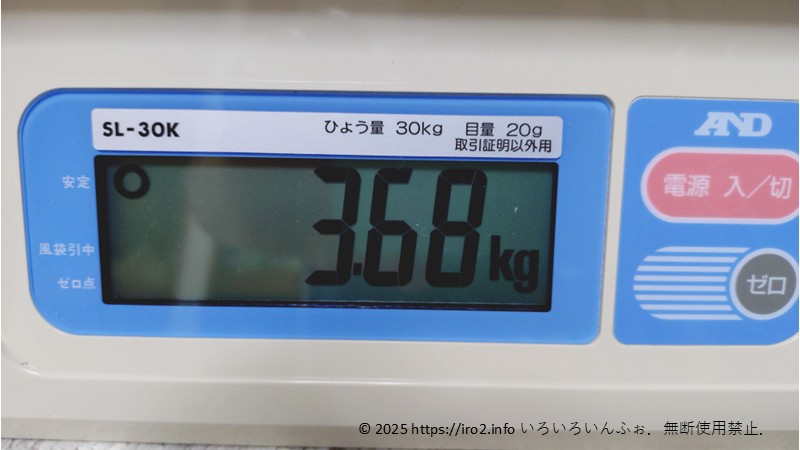

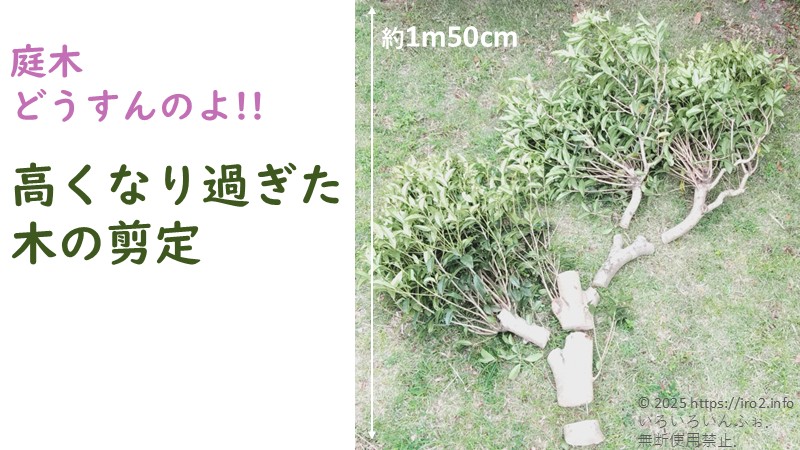

後でまた出てきますが、この写真の木の大きさで4kg近くになります。

これで長さ24cm程、太さは短軸8cm、長軸12cmの楕円形です。

重いですよね。

寸胴切りしない、という剪定の大原則がある

脇枝もない所で切る寸胴切りをすると、傷口をカルスというカサブタを作ることができません。

いずれ腐朽菌により木が枯れます。

ひどい時には枯れた枝や幹が人に当たり、大けがどころか死亡事故につながります。

剪定方法は、「オオムラサキツツジを剪定 初心者でもできる簡単なやり方と注意点 」に書きましたのでご参考になれば幸いです。

わが家のキンモクセイの例

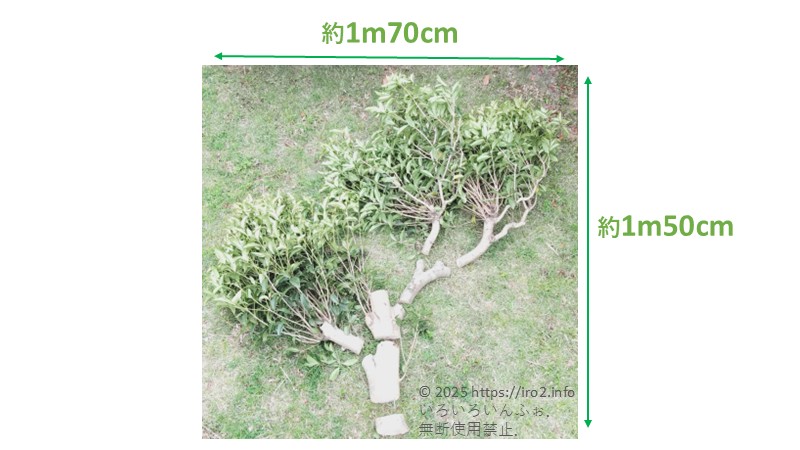

では一例として、キンモクセイの幹を高さ1m50cm、幅1m70cm位を剪定した例をご紹介します。

高いだけではなくかなり太い木なので、極端な例で初心者向けとは言えません。

でも、ここまでの太さの木を剪定する参考になるかと思い、記事にしました。

剪定の全容

まず、どんな剪定をしたかお見せします。

結構大胆ですよね。

先ほどの教科書に出会う前は、私も寸胴切りしていました。

この木も葉が茂り問題ないようにも見えますが、寸胴切りの切り口から腐朽菌が入り、幹の芯は腐っているかもしれません。

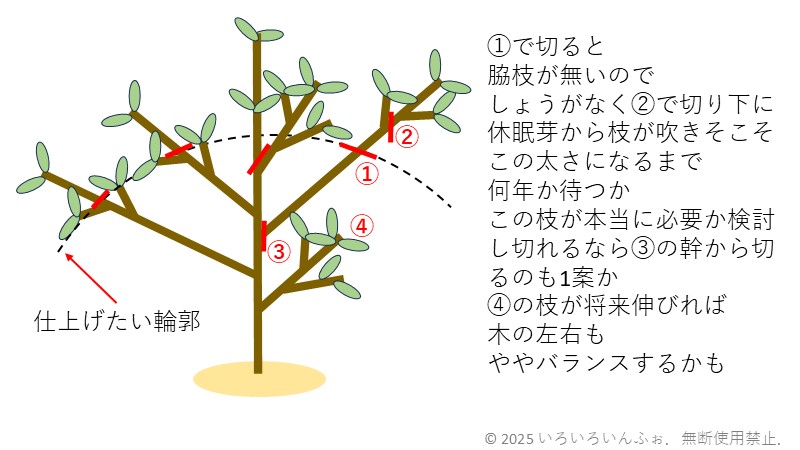

剪定の方法

剪定の方法について考えてみたいと思います。

剪定する場所について

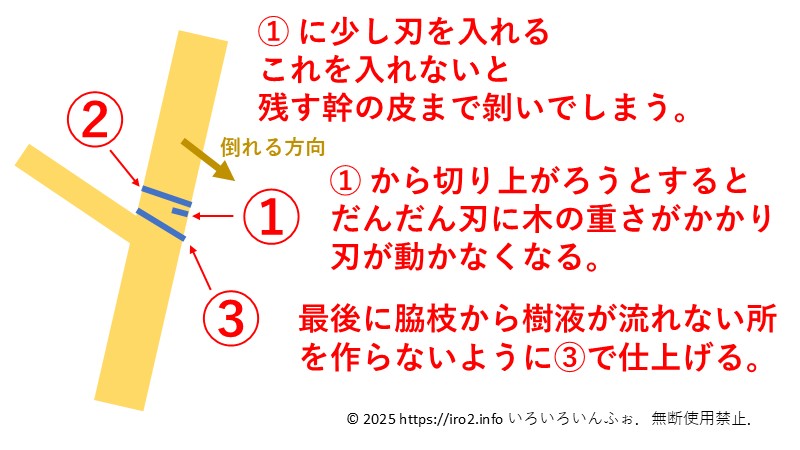

切り方のコツ

太い枝や幹は、少なくとも3回は刃を入れることになります。

面倒だからと①から切り上げようとすると刃が動かないばかりか、ノコギリが動かなくなり、木にノコギリを取られます。

1度失敗すれば、覚えますが。

大きく切り降ろす時には

上の写真でお気づきだと思いますが、先端から少しずつ切り降ろしています。

過去に、面倒だぁと大きく切った時がありますが、手で持つ所より高い所に重心があり、ノコギリが通ると、上側が下に落ちようと上下の回転を始めました。

高い上側を押さえられる筈もなく、しかも左右にも回りだして、隣の家の電線の方に倒れていった時は本当に焦りました。

それからはいい子になりました。

切った木を片付けるために、結局小さく切らなければならないので、木上で小さくしても同じことです。

剪定の仕上げ

だんだんに切り降ろしてきて最後は仕上げです。

断面が大きいので、まず仕上げ代を残して切ります。

その後に、脇枝から樹液が「流れない所を作らない」ように切ります。

実際には枝の状況により教科書通りにいかないことも多いと思います。

今回はこのように切りましたが、これでよかったかは後日答えが出ることになると思います。

太い枝を剪定した後は、癒合剤を塗ります(詳しくはこの記事)。

剪定の後は

わが家では、剪定のストレスから早く立ち直り芽吹くよう化成肥料を与えます。

油粕などの肥料はゆっくり効いてくるので、ここは即効性の高い化成肥料です。

ただし、化成肥料は強いので一ヵ所に沢山巻くと根が焼けます。

また化成肥料ばかり与えると土が硬くなるので、腐葉土や油粕など自然由来の肥料も欠かせません。

水やりもしばらくは、甘やかし気味に行います。

剪定後の変化と感想

年々木を下げるために、今回は一番高い所を1m50cm程切りました。

やはり、1m50cmも下げると木がすっきりします。

でもまだ周りの枝で2m50cm位あるので、木勢を見ながら徐々に下げていきたいと考えています。

これだけの長さを切ると、達成感がありますね。

まとめ

この太さの剪定は、ハッキリ言って、おすすめできる剪定ではありませんね。

こうなる前に、高さを抑えていく手入れが理想ですね。

でも、高くなってしまったらエイッ、ヤッでやるしかないですよね。

今後どうなっていくのか、楽しみでもあります。

後日、報告します。

さて、おすすめの剪定道具を「オオムラサキツツジを剪定 初心者でもできる簡単なやり方と注意点 」に書きましたので、お持ちでない方はご参考にしてください。

参考文献

1) 木下 透、剪定「コツ」の教科書、講談社、(2023).

(広告)

キャンペーン情報

Xperia 10 V Fun Edition 発売記念

その他 Xperiaの「お得なキャンペーン」

ご要望やご質問など、どうぞ。 (個人情報を書かないように)