シラカシは庭木としてよく使われますが、高さが13mにもなる木なので剪定が必須です。

しかも、放置して風通しが悪いと、アブラムシやうどんこ病になります。

でも「どう剪定したらよいかわからない」、「切っても切っても生えてくる」と言う方もいらっしゃると思います。

そこで、わが家のシラカシの剪定を紹介します。

剪定の教科書

この記事では、教科書に載っていない剪定もしていますが、基礎は大事です。

基礎を学びたい方は、以下の本が私の教科書でおすすめです。

この本、価格の何倍も価値があります。

おすすめ。

はさみを持つ前に知っておくべきこと

まず、切ってからでは遅いので、知っておいた方が良いことをご紹介します。

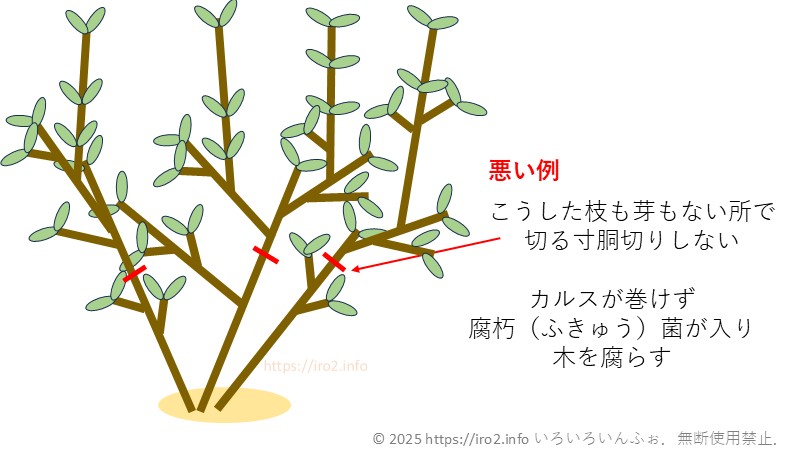

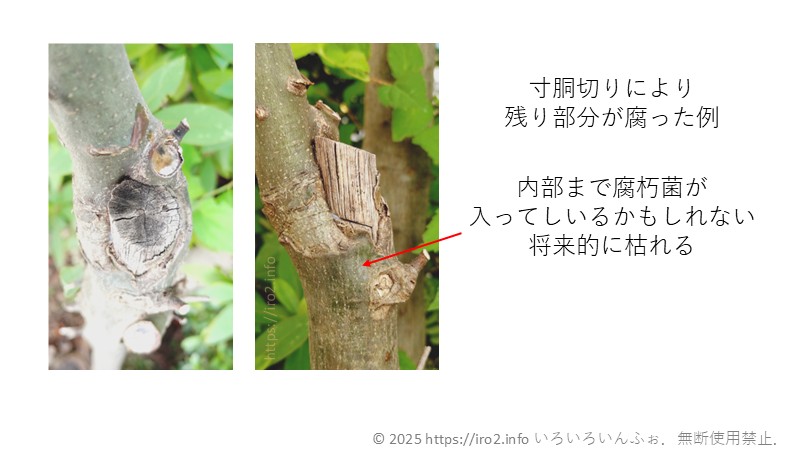

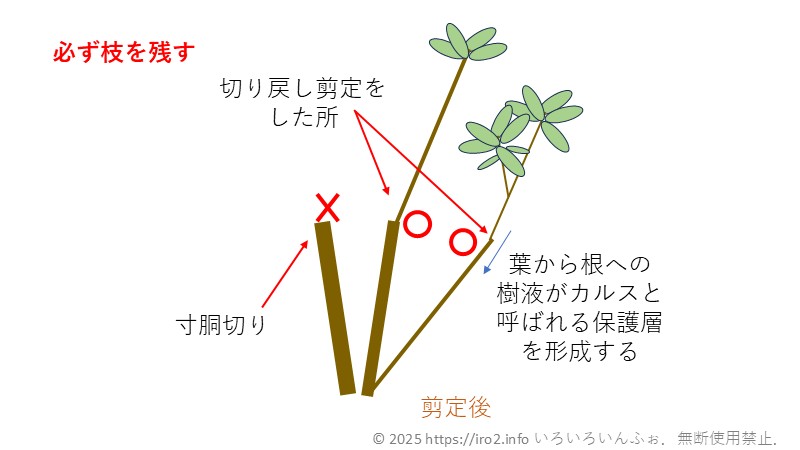

寸胴切りしない

まずやってはいけないのが、寸胴切りですね。

以下は悪い例です。

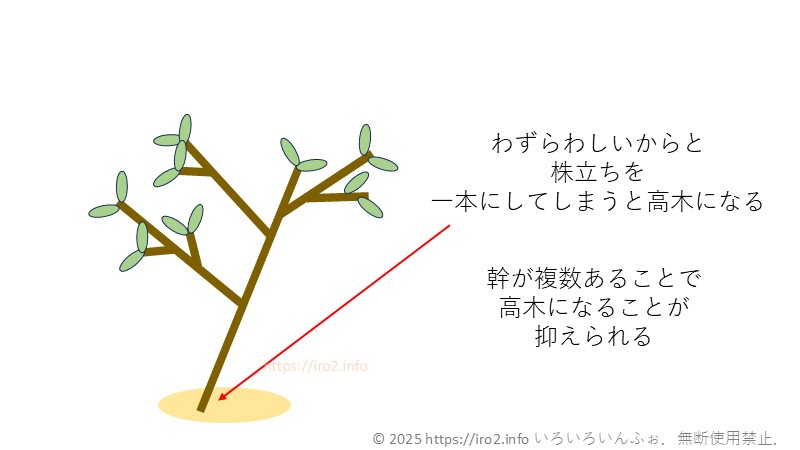

「株立ち」は、絶対に1本にしない

株立ちと呼ばれる木の作りにすると、本来は高くなる木をこの方法を使うと高さを抑えられます。

作り方は、1本の木をある程度の高さまで成長させます。

そして根元からバッサリとこれを切ります。

すると、切り株から「ひこばえ」と呼ばれる枝が複数出てきます。

この複数の枝を生育させ幹にしたものが「本株」による「株立ち」です。

刈り込みをするとますます茂る

本も何も見ずに剪定をしている人がよくやっている方法です。

切るとそこから複数の芽を吹いて茂ります。

つまり、枝先ばかりをチョンチョン切るとかえって茂ってしまいます。

極力、切り戻しをしてください。

うるさくなったシラカシの剪定方法

植木の剪定の本がいろいろと出ており、それぞれいろいろな切り方を説明しています。

ただし、初心者には複雑でむずかしいと感じる方もいるかもしれません。

そんな方は、以下の3点をまずやってみるとよいと思います。

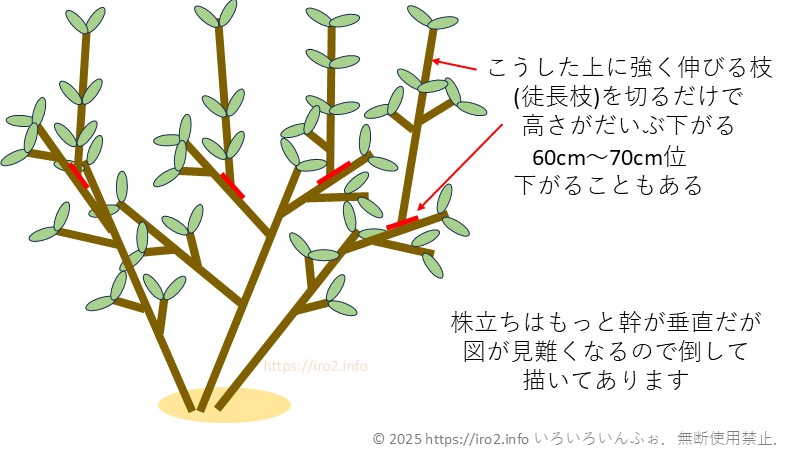

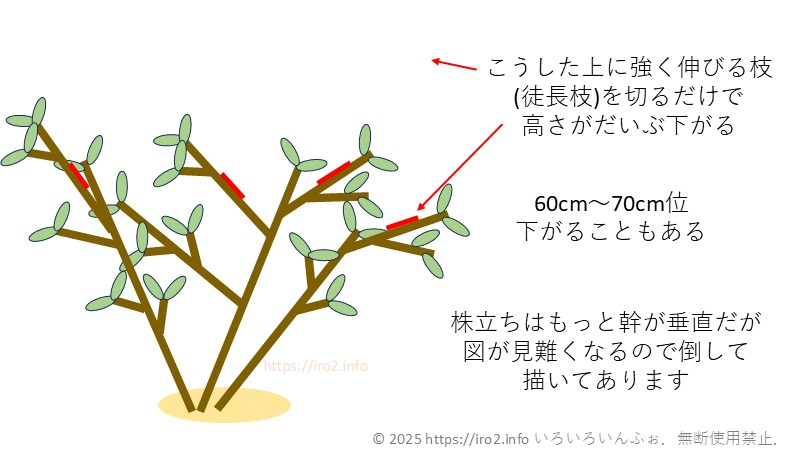

徒長枝を切る

庭のシラカシをジィーとよく見てください。

横に伸びる枝や以前切った幹から真っすぐ元気に高く伸びている枝がありませんか?

強く伸びすぎている徒長枝と呼ばれる枝かもしれません。

シラカシは、これを剪定するだけでだいぶ低くなるはずです。

特に、剪定を1年に1、2回行っていれば、ほぼ元の高さまでこれだけで戻ります。

切った後のイメージです。

だいぶ下がった感じになったと思いませんか。

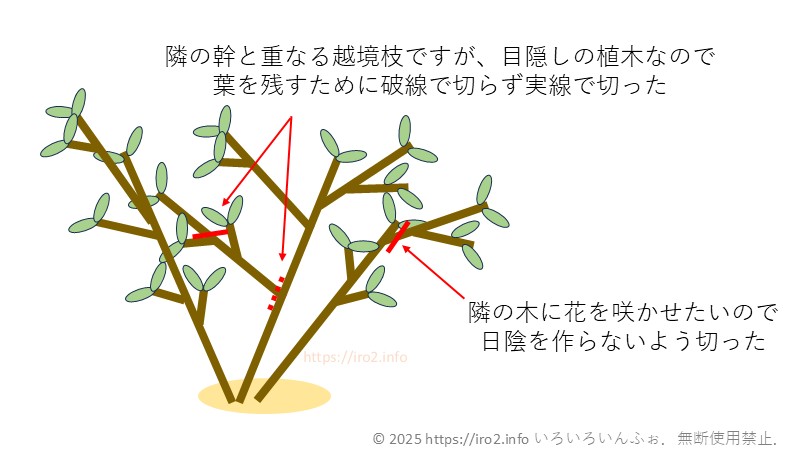

越境枝を切る

越境枝というのは、隣の幹や近隣の太い枝に行っている枝のことです。

株立ちにしているので近くに幹がありますが、そちらまで行ってしまっている枝、必要ですか?

要らないなら切りましょう。

これを切ると枝が整理整頓され、枝が外へ向かう樹形になるので樹形も美しくなります。

細かい枝を切る

特にシラカシは細かい枝をそこかしこに吹きます。

特に太い幹や太い枝を切った部分はなおさらです。

たくさんの細かい枝があり、面倒かもしれませんが丁寧に切ってみてください。

結構、これだけでスッキリします。

しかも、これらの細かい枝がそのうちにそこそこの枝になりうるさく茂るので、ここで切っておくことが実は将来の手間を省くことになっているのです。

そう考えると、面倒さが少し緩和されると思います。

わが家の剪定

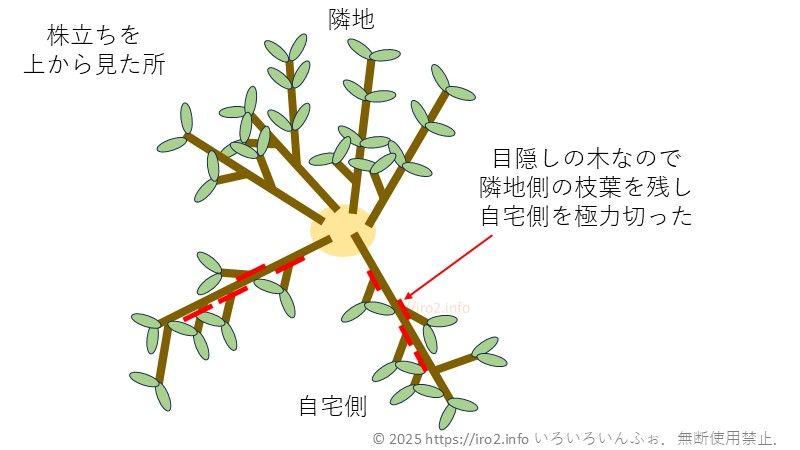

わが家のシラカシは目隠しの役割があります。

ですので、高くなっては困りますが、スカスカでも困ります。

また、近くに花が咲く木があり、この木を日陰にしないようにしたいところです。

この木は、葉がサラサラと生えているのが好きです。

あとは、極力自然樹形としたいところです。

私は木の風通しを良くし虫や病気の害を減らすために、もう一工夫してみました。

切り方を図のように変えています。

まとめ

剪定してみようかな、という気になってきましたでしょうか。

シラカシは比較的よく葉が出るので、良い練習台になってくれると思います。

おすすめの剪定道具を「オオムラサキツツジを剪定 初心者でもできる簡単なやり方と注意点 」に書きましたので、お持ちでない方はご参考にしてください。

参考文献

1) 木下 透、剪定「コツ」の教科書、講談社、(2023).

(広告)

キャンペーン情報

Xperia 10 V Fun Edition 発売記念

その他 Xperiaの「お得なキャンペーン」

ご要望やご質問など、どうぞ。 (個人情報を書かないように)